科研用熱紅外顯微鏡平臺

現市場呈現 “國產崛起與進口分野” 的競爭格局。進口品牌憑借早期技術積累,在市場仍占一定優勢,國產廠商則依托本土化優勢快速突圍,通過優化供應鏈、降低生產成本,在中低端市場形成強競爭力,尤其在工業質檢、電路板失效分析等場景中,憑借高性價比和快速響應的服務搶占份額。同時,國內企業持續加大研發投入,在探測器靈敏度、成像分辨率等指標上不斷追趕,部分中端產品可以做到超越國際水平,且在定制化解決方案上更貼合本土客戶需求,如針對大尺寸主板檢測優化的機型。隨著國產技術成熟度提升,與進口品牌的競爭邊界不斷模糊,推動整體市場向多元化、高性價比方向發展。熱紅外顯微技術可透過硅片或封裝材料,實現非接觸式熱斑定位。科研用熱紅外顯微鏡平臺

從傳統熱發射顯微鏡到致晟光電熱紅外顯微鏡的技術進化,不只是觀測精度與靈敏度的提升,更實現了對先進制程研發需求的深度適配。它以微觀熱信號為紐帶,串聯起芯片設計、制造與可靠性評估全流程。在設計環節助力優化熱布局,制造階段輔助排查熱相關缺陷,可靠性評估時提供精細熱數據。這種全鏈條支撐,為半導體產業突破先進制程的熱壁壘提供了扎實技術保障,助力研發更小巧、運算更快、性能更可靠的芯片,推動其從實驗室研發穩步邁向量產應用。

工業檢測熱紅外顯微鏡設備熱紅外顯微鏡采用先進的探測器,實現對微小熱量變化的快速響應 。

在失效分析中,零成本簡單且常用的三個方法基于“觀察-驗證-定位”的基本邏輯,無需復雜設備即可快速縮小失效原因范圍:

1.外觀檢查法(VisualInspection)

2.功能復現與對比法(FunctionReproduction&Comparison)

3.導通/通路檢查法(ContinuityCheck)

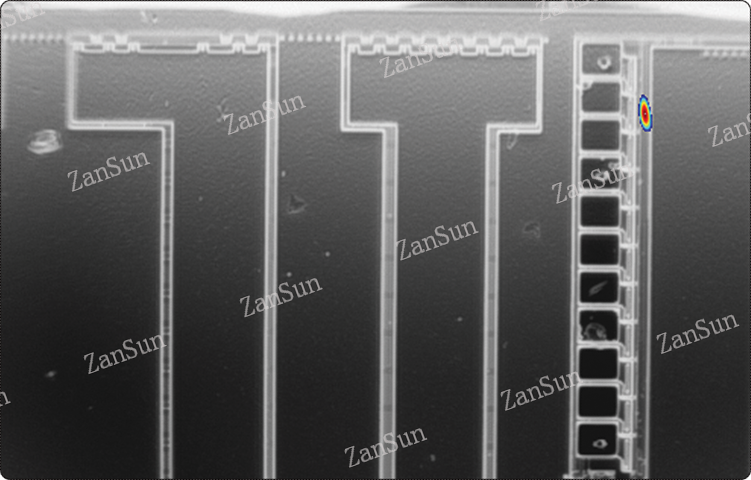

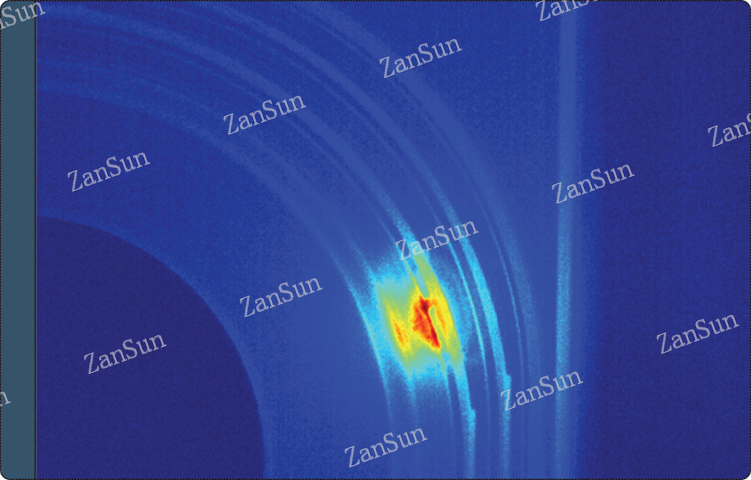

但當失效分析需要進階到微觀熱行為、隱性感官缺陷或材料/結構內部異常的層面時,熱紅外顯微鏡(Thermal EMMI) 能成為關鍵工具,與基礎方法結合形成更深度的分析邏輯。在進階失效分析中,熱紅外顯微鏡可捕捉微觀熱分布,鎖定電子元件微區過熱(如虛焊、短路)、材料內部缺陷(如裂紋、氣泡)引發的隱性熱異常,結合動態熱演化記錄,與基礎方法協同,從 “不可見” 熱信號中定位失效根因。

在失效分析的有損分析中,打開封裝是常見操作,通常有三種方法。全剝離法會將集成電路完全損壞,留下完整的芯片內部電路。但這種方法會破壞內部電路和引線,導致無法進行電動態分析,適用于需觀察內部電路靜態結構的場景。局部去除法通過特定手段去除部分封裝,優點是開封過程不會損壞內部電路和引線,開封后仍可進行電動態分析,能為失效分析提供更豐富的動態數據。自動法則是利用硫酸噴射實現局部去除,自動化操作可提高效率和精度,不過同樣屬于破壞性處理,會對樣品造成一定程度的損傷。

熱紅外顯微鏡在 3D 封裝檢測中,通過熱傳導分析確定內部失效層 。

熱點區域對應高溫部位,可能是發熱源或故障點;等溫線連接溫度相同點,能直觀呈現溫度梯度與熱量傳導規律。目前市面上多數設備受紅外波長及探測器性能限制,普遍存在熱點分散、噪點多的問題,導致發熱區域定位不準,圖像對比度和清晰度下降,影響溫度分布判斷的準確性。

而我方設備優勢是設備抗干擾能力強,可有效減少外界環境及內部器件噪聲影響,保障圖像穩定可靠;等溫線明顯,能清晰展現溫度相同區域,便于快速掌握溫度梯度與熱傳導情況,提升熱特性分析精度;成像效果大幅提升,具備更高的空間分辨率、溫度分辨率及對比度,可清晰呈現細微細節,為分析提供高質量的圖像支持。 在半導體制造中,通過逐點熱掃描篩選熱特性不一致的晶圓,提升良率。工業檢測熱紅外顯微鏡市場價

熱紅外顯微鏡支持芯片、電路板等多類電子元件熱檢測。科研用熱紅外顯微鏡平臺

在選擇 EMMI 微光顯微鏡時,需綜合考量應用需求、預算、技術參數及售后服務等因素。首先明確具體應用場景,例如 LED 檢測可能需要特定波長范圍,而集成電路分析則對分辨率要求更高。預算方面,進口設備系列價格昂貴,但成立年限長、有品牌加持。而選擇國產設備——如致晟光電自主全國產研發的RTTLIT 實時瞬態鎖相熱分析系統在性價比方面更好,且在靈敏度和各種參數功能上已接近進口水平,尤其在垂直芯片等場景中表現穩定,適合預算有限的常規檢測。

科研用熱紅外顯微鏡平臺

- 無損微光顯微鏡銷售公司 2025-07-20

- 顯微微光顯微鏡備件 2025-07-20

- 制冷微光顯微鏡設備 2025-07-20

- 國產熱紅外顯微鏡用途 2025-07-20

- 直銷熱紅外顯微鏡校準方法 2025-07-20

- 檢測用微光顯微鏡范圍 2025-07-20

- 檢測用熱紅外顯微鏡成像儀 2025-07-20

- 工業檢測微光顯微鏡廠家 2025-07-20

- 低溫熱熱紅外顯微鏡方案設計 2025-07-20

- 國內熱紅外顯微鏡貨源充足 2025-07-20

- 山南區十人硬體艙定制費用 2025-07-20

- 寶山區智能監控大概多少錢 2025-07-20

- 南京膠管管件 2025-07-20

- 定制臭氧發生器哪家好 2025-07-20

- 山西不銹鋼風管圖片 2025-07-20

- 崇明區本地消防材料檢測價位 2025-07-20

- 附近哪里有PVD節能液壓系統價格 2025-07-20

- 深圳直銷五軸教學機售后服務 2025-07-20

- 河南省電腦型預成型機預算 2025-07-20

- 江蘇定量閥 2025-07-20