福建金屬鈦合金粉末合作

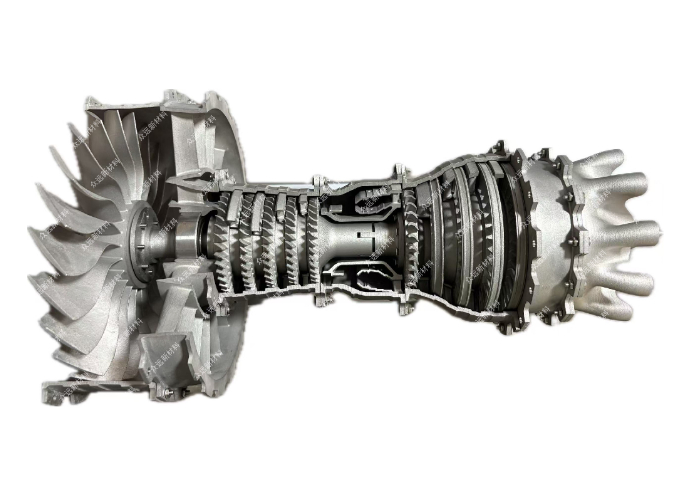

微型無人機(<250g)需要極大輕量化與結構功能一體化。美國AeroVironment公司采用鋁鈧合金(Al-Mg-Sc)粉末打印的機翼骨架,壁厚0.2mm,內部集成氣動傳感器通道與射頻天線,整體減重60%。動力系統方面,3D打印的鈦合金無刷電機殼體(含散熱鰭片)使功率密度達5kW/kg,配合空心轉子軸設計(壁厚0.5mm),續航時間延長至120分鐘。但微型化帶來粉末清理難題——以色列Nano Dimension開發真空振動篩分系統,可消除99.99%的未熔顆粒(粒徑>5μm),確保電機軸承無卡滯風險。

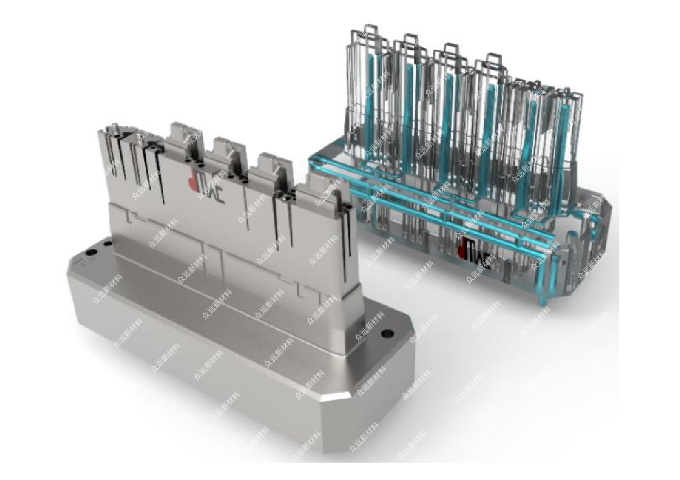

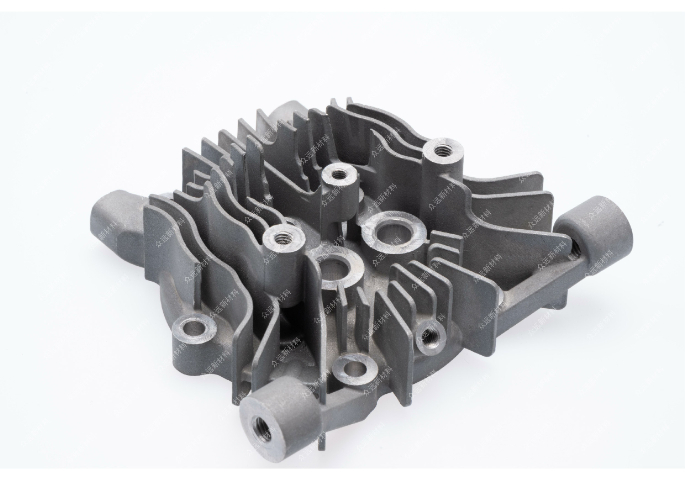

金屬3D打印的規模化應用亟需建立全球統一的粉末材料標準。目前ASTM、ISO等組織已發布部分標準(如ASTM F3049針對鈦粉粒度分布),但針對動態性能(如粉末復用性、打印缺陷容忍度)的測試方法仍不完善。以航空航天領域為例,波音公司要求供應商提供粉末批次的全生命周期數據鏈,包括霧化工藝參數、氧含量檢測記錄及打印試樣的CT掃描報告。歐盟“PUREMET”項目則致力于開發低雜質(O<0.08%、N<0.03%)鈦粉認證體系,但其檢測成本占粉末售價的12-15%。未來,區塊鏈技術或用于追蹤粉末供應鏈,確保材料可追溯性與合規性。福建金屬鈦合金粉末合作鈦合金的蜂窩結構打印可大幅減輕部件重量。

數字孿生技術正貫穿金屬打印全鏈條。達索系統的3DEXPERIENCE平臺構建了從粉末流動到零件服役的完整虛擬模型:① 粉末級離散元模擬(DEM)優化鋪粉均勻性(誤差<5%);② 熔池流體動力學(CFD)預測氣孔率(精度±0.1%);③ 微觀組織相場模擬指導熱處理工藝。空客通過該平臺將A350支架的試錯次數從50次降至3次,開發周期縮短70%。未來,結合量子計算可將多物理場仿真速度提升1000倍,實時指導打印參數調整,實現“首先即正確”的零缺陷制造。

南極科考站亟需現場打印耐寒金屬部件的能力。英國南極調查局(BAS)開發的移動式3D打印艙,采用預熱至-50℃的鋁硅合金(AlSi12)粉末,在-70℃環境中通過電阻加熱基板(維持200℃)成功打印齒輪部件,抗拉強度保持210MPa(較常溫下降8%)。關鍵技術包括:① 粉末輸送管道電伴熱系統(防止冷凝);② 低濕度惰性氣體循環(“露”點<-60℃);③ 快速凝固工藝(層間冷卻時間<3秒)。2023年實測中,該設備在暴風雪條件下打印的風力發電機軸承支架,零故障運行超1000小時,但能耗高達常規打印的3倍,未來需集成風光互補供能系統。金屬粉末的儲存需在惰性氣體環境中避免氧化。

碳納米管(CNT)與石墨烯增強的金屬粉末正重新定義材料極限。美國NASA開發的AlSi10Mg+2% CNT復合材料,通過高能球磨實現均勻分散,SLM打印后導熱系數達260W/m·K(提升80%),用于衛星散熱面板減重40%。關鍵技術突破在于:① 納米顆粒預鍍鎳層(厚度10nm)改善與熔池的潤濕性;② 激光參數優化(功率400W、掃描速度1200mm/s)防止CNT熱解。另一案例是0.5%石墨烯增強鈦合金(Ti-6Al-4V),疲勞壽命從10^6次循環提升至10^7次,已用于F-35戰斗機鉸鏈部件。但納米粉末的吸入毒性需嚴格管控,操作艙需維持ISO 5級潔凈度并配備HEPA過濾系統。

回收金屬粉末的重復使用需經過篩分和性能測試。福建金屬鈦合金粉末合作

核電站反應堆內構件的現場修復依賴金屬3D打印的精細堆覆能力。法國EDF集團采用激光熔覆技術(LMD),以Inconel 625粉末修復蒸汽發生器管板裂紋,修復層硬度達250HV,且無二次熱影響區。該技術通過6軸機器人實現曲面定向沉積,單層厚度控制在0.1-0.3mm,精度±0.05mm。挑戰在于輻射環境下的遠程操作——日本三菱重工開發的抗輻射打印艙,配備鉛屏蔽層與機械臂,可在10^4 Gy/h劑量率下連續工作。未來,鋯合金包殼管的直接打印或成核燃料組件維護的新方向。福建金屬鈦合金粉末合作

- 河南金屬材料鈦合金粉末價格 2025-07-20

- 寧夏金屬粉末鈦合金粉末哪里買 2025-07-20

- 云南鈦合金模具鈦合金粉末咨詢 2025-07-20

- 云南鈦合金工藝品鈦合金粉末哪里買 2025-07-20

- 山東3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-20

- 西藏冶金鈦合金粉末哪里買 2025-07-20

- 中國澳門3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-20

- 安徽3D打印材料鈦合金粉末廠家 2025-07-20

- 西藏鈦合金工藝品鈦合金粉末哪里買 2025-07-20

- 云南金屬粉末鈦合金粉末價格 2025-07-20

- HVOF鎳基高溫合金粉末特價 2025-07-20

- 內蒙古直銷不銹鋼衛生管共同合作 2025-07-20

- 浙江鎳基合金涂層加工哪家好 2025-07-20

- 無錫180度彎頭定制 2025-07-20

- 新疆BZn10-25鋅白銅廠家 2025-07-20

- 虹口區高效率不銹鋼制品銷售 2025-07-20

- 四川注塑磁鋼原理 2025-07-20

- 內蒙古跳汰機處理量 2025-07-20

- 寧波官能化氧化石墨 2025-07-20

- 溫州硬態紫銅板推薦廠家 2025-07-20