上海冶金鈦合金粉末品牌

高純度銅合金粉末(如CuCr1Zr)在3D打印散熱器與電子器件中展現獨特優勢。銅的導熱系數(398W/m·K)是鋁的2倍,但傳統鑄造銅部件難以加工微流道結構。通過SLM技術打印的銅散熱器,可將芯片工作溫度降低15-20℃,且表面粗糙度可控制在Ra<8μm。但銅的高反射率(對1064nm激光吸收率5%)導致打印能量損耗大,需采用更高功率(≥500W)激光或綠色激光(波長515nm)提升熔池穩定性。德國TRUMPF開發的綠光3D打印機,將銅粉吸收率提升至40%,打印密度達99.5%。此外,銅粉易氧化問題需在打印倉內維持氧含量<0.01%,并采用氦氣冷卻減少煙塵殘留。 鎳基合金粉末在高溫高壓環境下表現優異。上海冶金鈦合金粉末品牌

核電站反應堆內構件的現場修復依賴金屬3D打印的精細堆覆能力。法國EDF集團采用激光熔覆技術(LMD),以Inconel 625粉末修復蒸汽發生器管板裂紋,修復層硬度達250HV,且無二次熱影響區。該技術通過6軸機器人實現曲面定向沉積,單層厚度控制在0.1-0.3mm,精度±0.05mm。挑戰在于輻射環境下的遠程操作——日本三菱重工開發的抗輻射打印艙,配備鉛屏蔽層與機械臂,可在10^4 Gy/h劑量率下連續工作。未來,鋯合金包殼管的直接打印或成核燃料組件維護的新方向。吉林金屬鈦合金粉末品牌鈦合金3D打印中原位合金化技術可通過混合元素粉末直接合成新型鈦基復合材料。

金屬3D打印的“去中心化生產”模式正在顛覆傳統供應鏈。波音在全球12個基地部署了鈦合金打印站,實現飛機座椅支架的本地化生產,將庫存成本降低60%,交貨周期從6周壓縮至72小時。非洲礦業公司利用移動式電弧增材制造(WAAM)設備,在礦區直接打印采礦機械齒輪,減少跨國運輸碳排放達85%。但分布式制造面臨標準統一難題——ISO/ASTM 52939正在制定分布式質量控制協議,要求每個節點配備標準化檢測模塊(如X射線CT與拉伸試驗機),并通過區塊鏈同步數據至”中“央認證平臺。

鈦合金(如Ti-6Al-4V ELI)因其在高壓、高鹽環境下的優越耐腐蝕性,成為深海探測設備與潛艇部件的優先材料。通過3D打印可一體化制造傳統焊接難以實現的復雜耐壓艙結構,例如美國海軍研究局(ONR)開發的鈦合金水聲傳感器支架,抗壓強度達1200MPa,且全生命周期無需防腐涂層。然而,深海裝備對材料疲勞性能要求極高,需通過熱等靜壓(HIP)后處理消除內部孔隙,并將疲勞壽命提升至10^7次循環以上。此外,鈦合金粉末的回收再利用技術成為研究重點:采用等離子旋轉電極(PREP)工藝生產的粉末,經3次循環使用后仍可保持氧含量<0.15%,成本降低40%。 航空航天領域廣闊采用3D打印金屬材料制造輕量化部件。

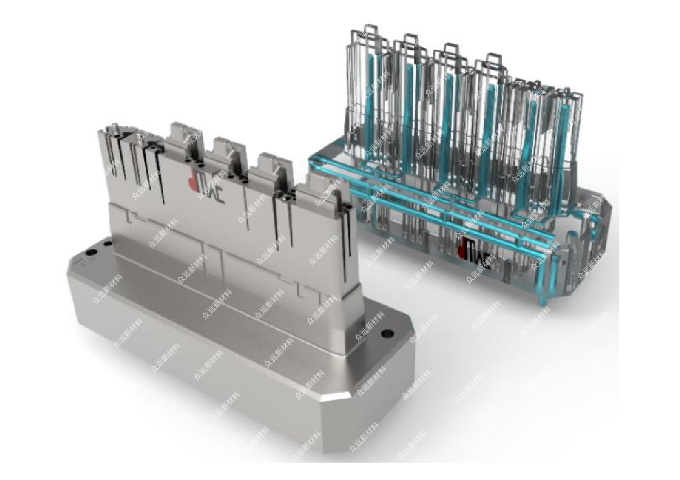

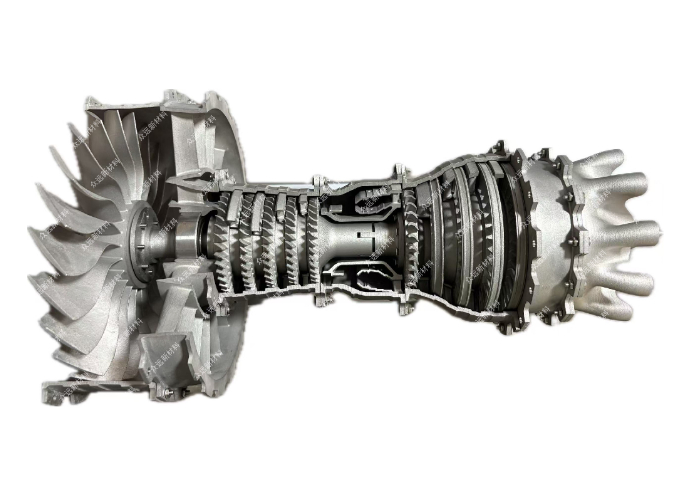

3D打印金屬材料(又稱金屬增材制造材料)是高級制造業的主要突破方向之一。其技術原理基于逐層堆積成型,通過高能激光或電子束選擇性熔化金屬粉末,實現復雜結構的直接制造。與傳統鑄造或鍛造工藝相比,3D打印無需模具,可大幅縮短產品研發周期,尤其適用于航空航天領域的小批量定制化部件。例如,GE航空采用鈦合金3D打印技術制造的燃油噴嘴,將20個傳統零件整合為單一結構,重量減輕25%,耐用性明顯提升。然而,該技術對粉末材料要求極高,需滿足低氧含量、高球形度及粒徑均一性,制備成本約占整體成本的30%-50%。未來,隨著等離子霧化、氣霧化技術的優化,金屬粉末的工業化生產效率有望進一步提升。金屬粉末的儲存需在惰性氣體環境中避免氧化。寧夏鈦合金模具鈦合金粉末合作

3D打印金屬材料的疲勞性能研究仍存在技術瓶頸。上海冶金鈦合金粉末品牌

量子點(QDs)作為納米級熒光標記物,正被引入金屬粉末供應鏈以實現全生命周期追蹤。德國BASF公司將硫化鉛量子點(粒徑5nm)以0.01%比例摻入鈦合金粉末,通過特定波長激光激發,可在零件服役數十年后仍識別出批次、生產日期及工藝參數。例如,空客A380的3D打印艙門鉸鏈通過該技術實現15秒內溯源至原始粉末霧化爐編號。量子點的熱穩定性需耐受1600℃打印溫度,為此開發了碳化硅包覆量子點(SiC@QDs),在氬氣環境下保持熒光效率>90%。然而,量子點添加可能影響粉末流動性,需通過表面等離子處理降低團聚效應,確保霍爾流速波動<5%。上海冶金鈦合金粉末品牌

- 中國澳門鈦合金鈦合金粉末哪里買 2025-07-19

- 湖南鈦合金鈦合金粉末價格 2025-07-19

- 西藏冶金鈦合金粉末合作 2025-07-19

- 四川冶金鈦合金粉末價格 2025-07-19

- 西藏鈦合金模具鈦合金粉末咨詢 2025-07-19

- 陜西鈦合金工藝品鈦合金粉末哪里買 2025-07-19

- 重慶鈦合金物品鈦合金粉末合作 2025-07-19

- 湖南金屬粉末鈦合金粉末價格 2025-07-19

- 海南鈦合金工藝品鈦合金粉末哪里買 2025-07-19

- 福建金屬材料鈦合金粉末哪里買 2025-07-19

- In625鎳基高溫合金粉末出廠價 2025-07-19

- 潮州電子黃銅帶批發 2025-07-19

- 青島純度高 2025-07-19

- 云南博物館低反射畫框玻璃哪家好 2025-07-19

- 江蘇高溫燒制陶瓷花盆哪家好 2025-07-19

- 馬來西亞無雜質硅砂作用 2025-07-19

- 蘇州加工方管廠家供應 2025-07-19

- 蚌埠高溫石墨化增碳劑供應商 2025-07-19

- 江陰特點不銹鋼花紋板生產廠家 2025-07-19

- 青海防腐涂層加工聯系方式 2025-07-19