山東信息化羊毛羊絨成分自動定量系統服務

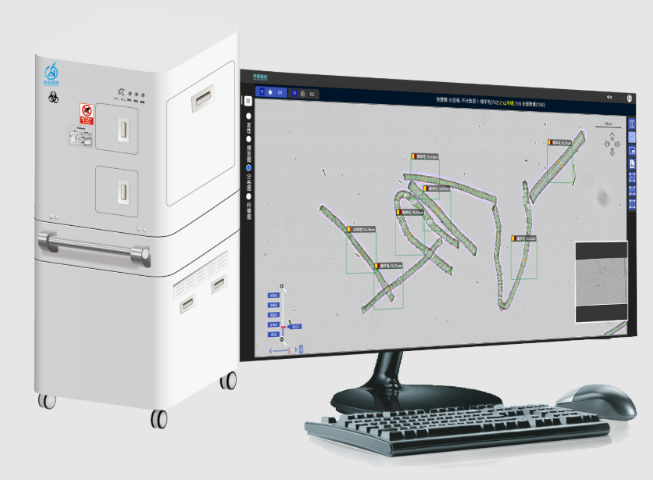

對于毛紡面料研發部門,系統不僅是檢測工具,更是纖維成分優化的 “數字實驗室”。通過批量檢測不同配比的混紡樣本,可自動生成 “成分 - 性能” 關聯分析報告,顯示羊絨含量與面料柔軟度、羊毛比例與耐磨性能的量化關系。研發人員可通過系統的 “虛擬混紡模擬” 功能,輸入目標性能參數,反推比較好纖維配比方案,將傳統 “試錯型” 研發周期從數周縮短至 24 小時以內,加速**面料的迭代速度,為企業在功能性紡織品(如抗起球羊絨衫、輕量化羊毛西裝)的研發競爭中建立技術優勢。高清掃描圖像達顯微鏡級視野,減少設備切換不適。山東信息化羊毛羊絨成分自動定量系統服務

系統內置的成本核算模塊,可精確統計每類樣本的檢測成本構成(設備折舊、能耗、耗材、人力),并按季度生成成本分析報告。某針織企業通過該功能發現,深色樣本的傳統化學褪色處理占檢測成本的 35%,而使用本系統后該成本項歸零,促使企業***淘汰化學褪色流程,實現檢測環節的成本結構優化。該系統的普及正在重塑毛紡檢測行業的競爭格局:推動中小企業獲得與大型集團同等精度的檢測能力,降低質量管控門檻;倒逼傳統檢測設備廠商加速智能化轉型;促進檢測標準的數字化升級(如推動建立 AI 纖維識別的國家標準)。從長遠看,其技術理念與架構可能延伸至棉麻、化纖等其他纖維成分檢測領域,成為紡織行業智能化檢測的通用平臺,** “檢測 4.0” 時代的技術變革。內蒙古準確度高羊毛羊絨成分自動定量系統怎么選多人協同審核功能提升報告準確性,減少人工誤判風險。

光源系統集成9組不同波長的LED陣列(380nm-1000nm),通過動態光譜合成技術,在不改變纖維化學結構的前提下,實現深色樣本的光學褪色效果。具體而言,針對黑色素吸收峰(400-500nm),系統增強該波段的反射光補償,使纖維表面鱗片的灰度對比度提升40%;同時抑制紅外波段能量(避免熱效應損傷纖維),確保掃描過程中樣本溫度變化≤0.5℃。實測顯示,對經8次深色染色的羊毛羊絨混紡樣本,鱗片邊緣識別率從傳統方法的60%提升至92%,徹底摒棄了化學褪色劑的使用,減少樣本預處理環節的耗時與污染。

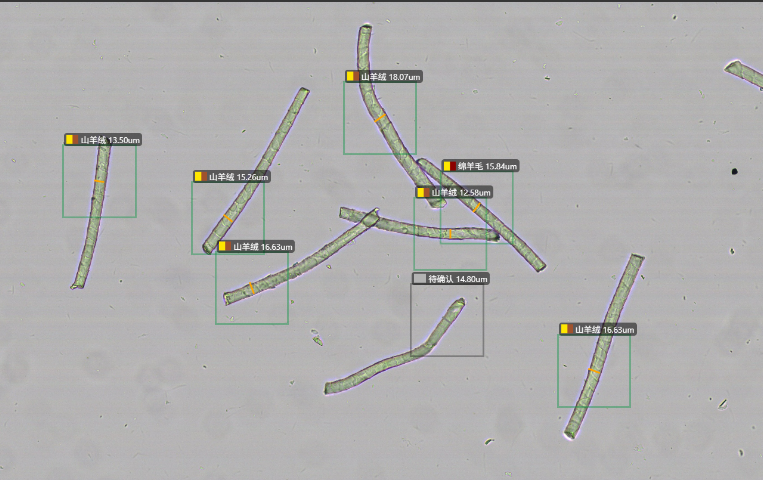

在保留人工復核功能的基礎上,系統引入 “智能預審核” 機制:檢測完成后,自動生成 “成分置信度分析報告”,對每類纖維的識別概率進行量化標注(如羊絨 99.2%、羊毛 98.8%、其他纖維 0.6%),并智能標記識別概率低于 95% 的爭議區域。審核人員可通過雙屏對比界面,同時查看原始掃描圖像與系統分析結果,點擊爭議區域即可調取該纖維的多焦平面圖像序列(含橫截面、縱截面、鱗片細節),復核效率較傳統逐圖查看提升 70%。這種 “機器初篩 + 人工精校” 的協同模式,既發揮了 AI 的高速處理優勢,又保留了人類的經驗價值,構建了檢測流程的 “雙重保險”。多層對焦掃描技術獲取纖維多維度圖像,確保細節無遺漏。

光源系統通過光譜響應自適應算法,自動識別樣本顏色深度(基于RGB色域分析),動態調整各波長光源的輸出功率:對黑色樣本,增強450-550nm波段的補償光;對彩色樣本,過濾染料吸收峰對應的干擾波段。實測顯示,該技術對活性染料、酸性染料等8類常見染色工藝處理的樣本均有效,即使樣本經固色劑處理后表面反射率低至15%,鱗片結構的識別率仍保持85%以上。相較于傳統化學褪色需針對不同染料選擇試劑的復雜流程,本方案實現了“無差別處理”,樣本預處理時間從平均2小時縮短至0。積分球勻光技術保障光照均勻,減少檢測盲區。北京準確度高羊毛羊絨成分自動定量系統服務

自動識別樣本標簽信息,避免人工錄入錯誤。山東信息化羊毛羊絨成分自動定量系統服務

自動定量模塊支持**多5種纖維的同時分類(羊毛、羊絨、化纖、牦牛絨、駱駝絨),通過動態資源分配算法,為每種纖維分配**的特征識別線程。當檢測到稀有纖維(如含量<2%的牦牛絨)時,系統自動提升該類別線程的運算優先級,確保微量成分的識別效率不下降。與傳統設備*支持單纖維類別檢測相比,多纖維并行處理使混紡比復雜的樣本檢測時間縮短40%,尤其適合功能性面料(如含導電纖維的毛紡產品)的成分分析。直徑計算結果實時接入SPC(統計過程控制)模塊,生成纖維直徑的X-bar控制圖與直方圖,自動識別異常波動(如連續5個樣本的平均直徑超規格上限)。當檢測到原料批次的直徑變異系數超過工藝標準時,系統立即向采購部門推送預警信息,附帶具體纖維圖像與測量數據,幫助快速定位原料質量問題。某針織廠應用后,因纖維直徑異常導致的面料投訴率下降70%,實現了從“事后檢測”到“實時過程控制”的質量管控升級。山東信息化羊毛羊絨成分自動定量系統服務

- 北京高精度羊毛羊絨成分自動定量系統行業應用案例 2025-05-15

- 寧夏實驗室用羊毛羊絨成分自動定量系統哪個好 2025-05-15

- 上海質檢用羊毛羊絨成分自動定量系統國產替代 2025-05-15

- 廣東新型羊毛羊絨成分自動定量系統替代人工方案 2025-05-15

- 湖北高精度羊毛羊絨成分自動定量系統選擇 2025-05-14

- 信息化羊毛羊絨成分自動定量系統行業應用案例 2025-05-14

- 西藏信息化羊毛羊絨成分自動定量系統服務 2025-05-14

- 寧夏科研級羊毛羊絨成分自動定量系統哪里有 2025-05-14

- 浙江質檢用羊毛羊絨成分自動定量系統推薦 2025-05-14

- 內蒙古在線式羊毛羊絨成分自動定量系統 2025-05-14

- 泉州桌上型金相砂輪切割機 2025-05-15

- 專注局部放電在線監測規格 2025-05-15

- 南京-86度超低溫冰箱商家 2025-05-15

- 四川數顯式閥門試驗臺供應商 2025-05-15

- 北京高精度羊毛羊絨成分自動定量系統行業應用案例 2025-05-15

- 天津水表價格 2025-05-15

- 吉林抱爪型閥門試驗臺 2025-05-15

- 蘇州實驗室超低溫冰箱銷售 2025-05-15

- 天然氣總硫總氯分析儀供應 2025-05-15

- 新疆反應釜雷達液位計廠家供應 2025-05-15