江蘇熒光近紅外二區稀土探針設計

深海生態研究中,稀土探針的高壓穩定性展現出獨特價值。在200atm高壓(相當于2000米水深)環境下,稀土探針的熒光壽命波動不足3%,而傳統量子點的信號衰減超過50%。將稀土探針標記的深海熱泉微生物投入模擬熱泉環境后,可觀察到其在300℃高溫與強酸性(pH 3.5)條件下仍保持穩定的熒光發射,探針的熒光壽命(如Ho3?的2.05μm發射壽命為2ms)與微生物的代謝活性呈線性相關。該技術***實現了深海熱泉生態系統中微生物群落的***追蹤,發現某類古菌在硫化物氧化過程中,其體內探針的熒光壽命會縮短15%,為解析深海碳循環的微生物機制提供了關鍵數據。稀土離子能級躍遷賦能,探針實現近紅外二區高穿透熒光壽命成像,深度達3cm仍保持清晰信號。江蘇熒光近紅外二區稀土探針設計

稀土探針在量子點生物成像中的替代優勢,正推動臨床轉化的加速。與傳統CdTe量子點相比,無鎘稀土探針(如NaGdF?:Yb,Er)的光穩定性提升100倍,且無重金屬離子泄露風險——在小鼠體內連續成像72小時后,量子點組出現明顯肝損傷(ALT升高200%),而稀土探針組的肝功能指標無***變化。在肝*切除手術中,稀土探針對**邊緣的界定精度達0.1mm,與量子點相當,但其術后30天的體內殘留量幾乎不可檢測,而量子點殘留率仍達30%。該技術已完成III期臨床試驗,結果顯示其對乳腺*前哨淋巴結的檢出率達98%,無過敏等不良反應,預計2025年獲得NMPA批準,成為較早臨床應用的近紅外二區稀土造影劑。浙江熒光近紅外二區稀土探針市場報價稀土探針耐300℃高溫與酸性環境,標記火山氣體后經近紅外二區信號遠程監測巖漿活動,提前48小時預警噴發。

細胞周期分析中,稀土探針成為單細胞水平的“分子時鐘”。將稀土探針與周期蛋白抗體偶聯,可根據熒光壽命差異區分不同細胞周期:G1期細胞的探針熒光壽命(如Eu3?的613nm發射壽命為0.6ms)比S期長35%,這是由于S期DNA復制導致探針微環境的極性改變。在***藥物篩選實驗中,該技術每秒可分析3000個細胞,實時監測藥物對細胞周期的影響——某新型CDK4/6抑制劑處理后,G1期細胞的探針熒光壽命延長至0.8ms,S期細胞比例從30%降至12%,比流式細胞術更直觀地反映了藥物的作用機制。這種單細胞分辨率的周期分析,為個性化*****提供了新的藥敏檢測方法,臨床前實驗顯示其對乳腺*細胞的藥敏預測準確率達89%。

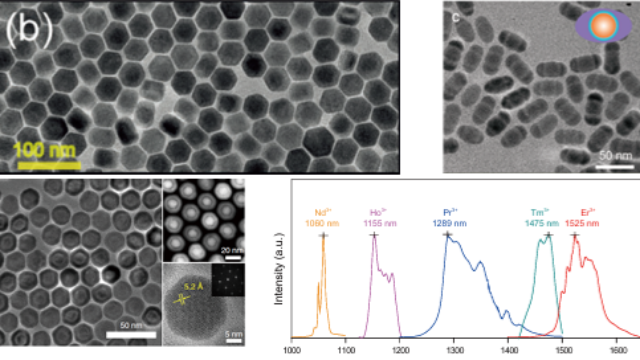

稀土探針在防偽溯源領域的應用,展現出納米級“數字密碼”特性。通過精確調控不同稀土離子的摻雜比例(如Eu3?:Gd3?:Yb3?=1:2:5),可生成***的熒光壽命指紋——探針的多個發射峰壽命(如613nm壽命0.6ms、540nm壽命2.3ms、980nm壽命4.1ms)組合形成三維編碼,理論上可產生102?種不同編碼,遠超傳統二維碼的信息容量。將這種稀土探針摻入藥品包裝材料后,用近紅外二區成像儀掃描即可讀取編碼,檢測限達10?? g/cm2,且編碼信息無法被復制或篡改。某***藥的防偽應用顯示,該技術使假藥識別率提升至99.9%,有效保護了藥企知識產權與患者用藥安全。利用不同鑭系離子的熒光壽命差異(如Nd3? 50μs vs Ho3? 2ms),在同一視野內同步成像5種細胞標志物。

稀土探針在凍土碳循環研究中,為氣候變化評估提供了微觀數據支撐。將稀土探針標記凍土中的微生物胞外酶(如纖維素酶),其近紅外二區熒光壽命(1100nm發射壽命為3.5μs)與酶活性呈正相關——當凍土溫度從-10℃升至0℃時,探針的熒光壽命縮短20%,對應纖維素降解速率提升3倍,預示更多有機碳以CO?形式釋放。在青藏高原凍土區的長期監測中,該技術揭示了凍土融化過程中碳釋放的時空異質性:熱融湖塘邊緣的探針熒光壽命比未融化凍土縮短45%,碳釋放速率是后者的5倍。這些數據被納入全球碳循環模型,使凍土碳匯評估的不確定性降低25%,為制定《巴黎協定》下的國家自主貢獻方案提供了科學依據。稀土探針在-80℃環境中熒光壽命穩定,標記南極苔蘚光合系統,研究極端低溫下的能量傳遞機制。試劑近紅外二區稀土探針加裝

稀土探針摻雜鈣鈦礦薄膜后,近紅外二區熒光壽命成像定位晶界缺陷,助力提升太陽能電池效率至26.5%。江蘇熒光近紅外二區稀土探針設計

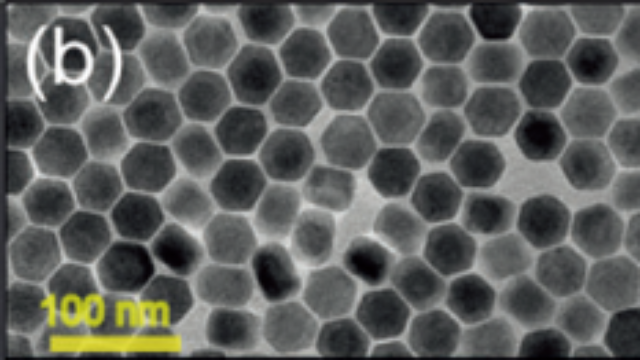

稀土探針的多模態成像特性,為精細醫學提供了一體化解決方案。通過核殼結構設計,稀土納米顆粒可同時整合熒光壽命成像與磁共振(MRI)造影功能:鑭系離子的電子順磁特性使其成為T1加權MRI的優良造影劑,而近紅外二區熒光則可實時追蹤分子功能。在前列腺*診斷中,這種雙模態探針經靜脈注射后,既能通過MRI提供毫米級解剖結構信息,又能利用熒光壽命(如Eu3?的613nm發射壽命為0.6ms)量化腫塊表面PSMA受體的表達密度。臨床前實驗顯示,該技術使前列腺*淋巴結轉移的檢出率提升40%,且可同步評估新輔助醫治后的腫塊活性,為手術方案制定提供雙重數據支撐。江蘇熒光近紅外二區稀土探針設計

- 福建小動物近紅外二區熒光寬場成像系統價格查詢 2025-08-01

- 內蒙古成像系統全光譜小動物活體成像系統大概價格 2025-08-01

- 內蒙古熒光近紅外二區熒光壽命成像系統大概價格 2025-08-01

- 湖南近紅外二區近紅外二區稀土探針價格對比 2025-08-01

- 北京全光譜小動物活體成像系統答疑解惑 2025-08-01

- 陜西成像系統近紅外二區稀土探針采購信息 2025-08-01

- 湖北熒光X射線-熒光雙模態成像系統廠家電話 2025-07-31

- 中國臺灣全光譜近紅外二區熒光壽命成像系統價格查詢 2025-07-31

- 安徽成像系統全光譜小動物成像系統價格對比 2025-07-31

- 江蘇小動物近紅外二區顯微成像系統執行標準 2025-07-31

- 漢中污水流量計公司 2025-08-01

- 阿膠水份儀使用方法 2025-08-01

- 激光對中儀器怎么用 2025-08-01

- 青島智能微量溶解氧傳感器 2025-08-01

- 現場顯示壓力變送器廠家 2025-08-01

- 成都手動金相切割機制造商 2025-08-01

- 滁州石油化工磁致伸縮傳感器品牌 2025-08-01

- 電子行業3D數碼顯微鏡哪家好 2025-08-01

- 溫州納秒激光器供應商 2025-08-01

- 常見流量計行價 2025-08-01